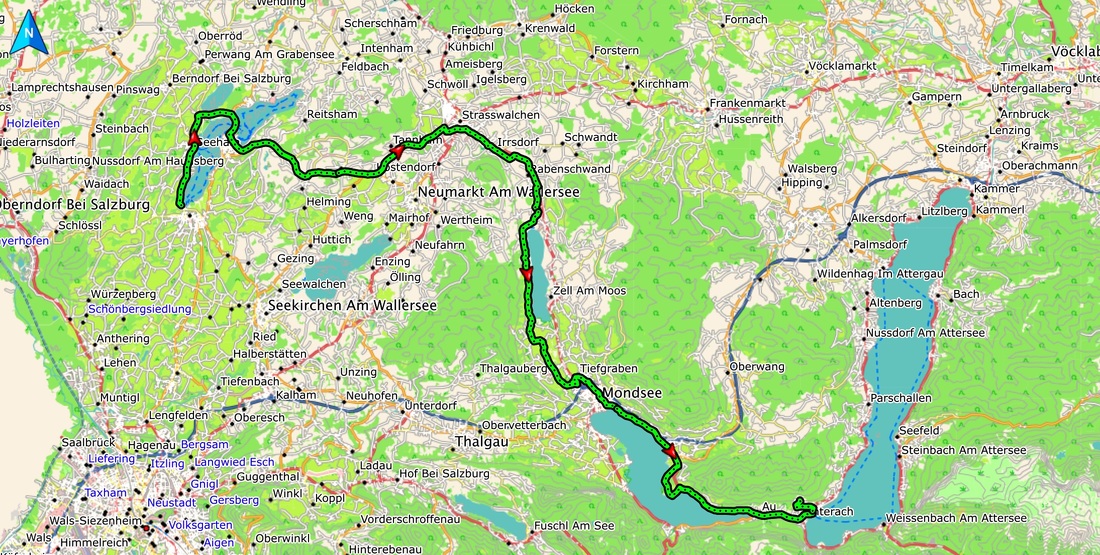

Tag 17: Von Obertrum nach Unterach (62 km)

| 33-17: Obertrum-Unterach.gpx | |

| File Size: | 132 kb |

| File Type: | gpx |

Der Tag beginnt mit einem Bad im See und einem Frühstück auf der Terasse des See-Camping. Dann geht es los, den Obertrumer See bis Mattsee entlang. Bis hierher ist die Wet noch in Ordnung. Dann beginnt es aber unangenehm zu werden. Es fehlt jede Beschilderung in Bezug auf den Salzkammergut-Radweg, es geht steil bergauf und der Track aus dem Internet biegt plötzlich in unwegsames Waldgelände ab. Anschließend geht es auf einer stark befahrenen Straße weiter. Die Beschilderung, wenn überhaupt vorhanden, ist nur in der uns entgegengesetzten Richtung brauchbar. Die Beschriftung ist außerdem so klein, dass sie im Fahren kaum zu entziffern ist. Unser Track führt uns dann noch in ein unwegsames Waldstück und verliert sich in der Wiese. Es ärgert dann noch eine sogenannte Alternativroute – so etwas braucht doch kein Mensch – über eine stark befahrene Hauptstraße.

Bei Köstendorf kommt man zumindest auf eine etwas weniger befahrene Nebenstraße… und hat wirklich gute Ausblicke ins Salzburger Land. Prominent in der Landschaft liegt der Untersberg. Im Hintergrund blinkt sogar der Watzmann hervor! Ein Schild hinter Köstendorf informiert:

Salzbuger Seenland

Die Gesteine der Flyschzone‚ die den Irrsberg (844 m), Tannberg (786 m), Buchberg (801 m) und Haunsberg (835 m) aufbauen, sind Meeresablagerungen aus der Oberen Kreidezeit und dem Alttertiär (100-40 Millionen Jahre), und zwar Mergel, Tonschiefer und Sandsteine. Zwischen 1,8 Millionen und 10.000 Jahren überformte der eiszeitliche Wallersee-Zweiggletscher, der zum Eisstrom des Salzachgletschers gehörte, mehrmals die Landoberfläche. Die Gletschererosion prägte gemeinsam mit der Erosion durch Flüsse und Bäche das charakteristische Landschaftsbild im Salzburger Flachgau. Die Flachgauer „Flyschberge” bieten eine herrliche Fernsicht. Vom Haunsberg sieht man weit in das bayerische Land hinein. Der Buchberg gibt einen Blick auf die Hohen Tauern (Ankogel) frei. Vom Tannberg überblickt man das Becken des Wallersees, das Alpenvorland und die Alpen. In weiter Ferne strahlen die eis- und firnbedeckten Flächen des Hochkönigs. Die Gesteine der Nördlichen Kalkalpen (Hoher Göll, Watzmann, Untersberg) sind Meeresablagerungen der Trias- und Jurazeit (245-145 Millionen Jahre). Handelt es sich bei den Gesteinen der Flyschzone um Ablagerungen in Tiefseegräben, wurden die Kalke und Dolomite in seichten Lagunen mit vorgelagerten Riffen eines tropischen Meeres gebildet. Diese sind gegenüber der Erosion viel widerstandsfähiger als die weichen Flyschmergel.

Dekanatskirche

In den „Breves Notitae” fehlen Hinweise zu einer Kirche in Köstendorf. Auf deren hohes Alter weist jedoch die Tatsache hin, dass bereits 1203 eine Pfarre bestand, zu der auch Neumarkt und Henndorf gehörten. Im Jahr 1627 wurde Köstendorf Sitz des Landdekanats, das zuvor vom Abt des Kiosters Michaelbeuern und ab 1624 vom Pfarrer von Laufen verwaltet wurde. Zu diesem Dekanat, einem der ältesten der Erzdiözese Salzburg, gehören neben Köstendorf noch die Pfarren Straßwalchen, Neumarkt, Henndorf, Schieedorf, Obertrum, Seeham und Berndorf, sowie die Kollegiatstifte Mattsee und Seekirchen. Die gotische Kirche „Zu unserer lieben Frau Geburt” ist eine Saalkirche mit einem dreiseitig geschlossenen Chor und einem mächtigen Turm mit Doppelzwiebelhelm. Das Kircheninnere überstrahlt der prunkvolle Hochaltar, ein Meisterwerk der Brüder Wolfgang und Johann Baptist Hagenauer aus Salzburg. Die neogotische Mondsichelmadonna in seiner Mitte wird von den Statuen der beiden Diözesanpatrone Rupert und Virgil flankiert. Eine Besonderheit der Kirche sind die Rokokokanzel von Johann Georg Hitzl und der reiche Bandlwerkstuck‚ der die Deckenmalerei von Josef Gold (um 1880) umgibt. In der Pfarrkirche befindet sich auch die Gruft der Herren und Grafen Überacker. Köstendorf zählte neben Großgmain und Arnsdorf noch im 18. Jh, zu den bedeutendsten Wallfahrtsorten im Salzburger Flachgau. Die Wallfahrten wurden an den drei „Goldenen Samstagen” nach dem Fest der hl. Erzengel am 29. September abgehalten. Der älteste Nachweis dieser Andacht stammt aus dem Jahr 1641. Die gnadenbringende Marienstatue von Köstendorf – die es nicht mehr gibt – wurde vor allem bei schweren Erkrankungen aufgesucht. Eine der letzten Wallfahrten ist aus dem Jahr 1764 bekannt. Danach verlor Köstendorf als Wallfahrtsort durch die übermächtige Konkurrenz von Maria Plain rasch an Bedeutung.

Salzbuger Seenland

Die Gesteine der Flyschzone‚ die den Irrsberg (844 m), Tannberg (786 m), Buchberg (801 m) und Haunsberg (835 m) aufbauen, sind Meeresablagerungen aus der Oberen Kreidezeit und dem Alttertiär (100-40 Millionen Jahre), und zwar Mergel, Tonschiefer und Sandsteine. Zwischen 1,8 Millionen und 10.000 Jahren überformte der eiszeitliche Wallersee-Zweiggletscher, der zum Eisstrom des Salzachgletschers gehörte, mehrmals die Landoberfläche. Die Gletschererosion prägte gemeinsam mit der Erosion durch Flüsse und Bäche das charakteristische Landschaftsbild im Salzburger Flachgau. Die Flachgauer „Flyschberge” bieten eine herrliche Fernsicht. Vom Haunsberg sieht man weit in das bayerische Land hinein. Der Buchberg gibt einen Blick auf die Hohen Tauern (Ankogel) frei. Vom Tannberg überblickt man das Becken des Wallersees, das Alpenvorland und die Alpen. In weiter Ferne strahlen die eis- und firnbedeckten Flächen des Hochkönigs. Die Gesteine der Nördlichen Kalkalpen (Hoher Göll, Watzmann, Untersberg) sind Meeresablagerungen der Trias- und Jurazeit (245-145 Millionen Jahre). Handelt es sich bei den Gesteinen der Flyschzone um Ablagerungen in Tiefseegräben, wurden die Kalke und Dolomite in seichten Lagunen mit vorgelagerten Riffen eines tropischen Meeres gebildet. Diese sind gegenüber der Erosion viel widerstandsfähiger als die weichen Flyschmergel.

Dekanatskirche

In den „Breves Notitae” fehlen Hinweise zu einer Kirche in Köstendorf. Auf deren hohes Alter weist jedoch die Tatsache hin, dass bereits 1203 eine Pfarre bestand, zu der auch Neumarkt und Henndorf gehörten. Im Jahr 1627 wurde Köstendorf Sitz des Landdekanats, das zuvor vom Abt des Kiosters Michaelbeuern und ab 1624 vom Pfarrer von Laufen verwaltet wurde. Zu diesem Dekanat, einem der ältesten der Erzdiözese Salzburg, gehören neben Köstendorf noch die Pfarren Straßwalchen, Neumarkt, Henndorf, Schieedorf, Obertrum, Seeham und Berndorf, sowie die Kollegiatstifte Mattsee und Seekirchen. Die gotische Kirche „Zu unserer lieben Frau Geburt” ist eine Saalkirche mit einem dreiseitig geschlossenen Chor und einem mächtigen Turm mit Doppelzwiebelhelm. Das Kircheninnere überstrahlt der prunkvolle Hochaltar, ein Meisterwerk der Brüder Wolfgang und Johann Baptist Hagenauer aus Salzburg. Die neogotische Mondsichelmadonna in seiner Mitte wird von den Statuen der beiden Diözesanpatrone Rupert und Virgil flankiert. Eine Besonderheit der Kirche sind die Rokokokanzel von Johann Georg Hitzl und der reiche Bandlwerkstuck‚ der die Deckenmalerei von Josef Gold (um 1880) umgibt. In der Pfarrkirche befindet sich auch die Gruft der Herren und Grafen Überacker. Köstendorf zählte neben Großgmain und Arnsdorf noch im 18. Jh, zu den bedeutendsten Wallfahrtsorten im Salzburger Flachgau. Die Wallfahrten wurden an den drei „Goldenen Samstagen” nach dem Fest der hl. Erzengel am 29. September abgehalten. Der älteste Nachweis dieser Andacht stammt aus dem Jahr 1641. Die gnadenbringende Marienstatue von Köstendorf – die es nicht mehr gibt – wurde vor allem bei schweren Erkrankungen aufgesucht. Eine der letzten Wallfahrten ist aus dem Jahr 1764 bekannt. Danach verlor Köstendorf als Wallfahrtsort durch die übermächtige Konkurrenz von Maria Plain rasch an Bedeutung.

Köstendorf

Am Ende der Jungsteinzeit (2.800-2.200 v.Chr.) gehörten der Tannberg und Köstendorf zum Verbreitungsgebiet der Chamer Kultur, die nach der Stadt Cham im Bayerischen Wald benannt ist. Die Grabhügel am Südhang des Tannberges stammen aus der älteren Eisenzeit, der Hallstattzeit. Aus der Römerzeit (15 v.Chr. - 476 n.Chr.) fand man Mauerreste bei Tannham. Die „norisch-rätische Voralpenstraße” von Iuvavum (Salzburg) nach Ovilava (Wels) führte über ehemaliges Köstendorfer Gemeindegebiet. Köstendorf wird im jüngeren Salzburger Güterverzeichnis, den „Breves Notitae”, um das Jahr 800 erstmals genannt. „Chessindorf” deutet auf einen Bayern namens Kasso oder Kessi‚ vielleicht auch auf einen Romanen namens Cassio (Cassian) als Gründer hin. Im Traditionsbuch des Klosters Mondsee sind schon Anfang des 9. Jh. Schenkungen und Tauschgeschäfte verzeichnet. In Weng am Wallersee waren im 12. Jh. die Edelfreien von Weng ansässig. Die Burgruine wurde beim Bahnbau abgetragen. Der Wallerseeraum befand sich bis Ende des 14. Jh. im Besitz der Herren von Tann‚ zu deren „Grafschaft Henndorf” auch Kösfendorf gehörte.

Mit dem „provisorischen Gemeindegesefz” von 1849 wurde Köstendorf als eigene Gemeinde eingerichtet. In der Zeit der NS-Herrschaft gab es ab dem 23. November 1938 nur mehr die Doppelgemeinde Neumarkt-Köstendorf mit Sitz in Neumarkt. Erst nach langwierigen Verhandlungen erwirkte Köstendorf am 4. April 1950 die Trennung von Neumarkt.

Das Naturschutzgebiet „Wallersee - Wenger Moor” am Nordufer des Wallersees ist das größte naturnah erhaltene Moorgebiet im „Salzburger Seenland”. Das Gebiet besteht aus Hoch; Nieder- und Übergangsmooren, Streu- und Feuchtwiesen, Moorwäldern, Bachläufen und der Uferzone des Wallersees. Durch das Life-Projekt Wenger Moor (1999-2004) konnte der Lebensraum für bedrohte Tiere und Pflanzen gesichert und erweitert werden.

Besser bzw. so richtig erfreulich wird es erst nach Straßwalchen und der Überquerung der oberösterreichischen Grenze. Plötzlich ist die Wegmarkierung pipifein, alle Schilder stehen dort, wo man sie braucht, sind lesbar und wirklich hilfreich. Straßwalchen wird am Rande umfahren und nun geht es zielstrebig auf den Irr- oder Zellersee zu. Am oberen Ende informiert ein Schild:

Irrsee und Irrsee-Moore

Sowohl der See als auch Teilflächen der Uferzone wurden durch die oö. Landesregierung zum Naturschutzgebiet erklärt. Dadurch wird jedermann die ökologische und landschaftliche Bedeutung dieses vom Wasser geprägten Lebensraumes verdeutlicht. Die Verzahnung von Wasser und Land bewirkt eine hohe Artenvielfalt auf engem Raum, welche jedoch sehr empfindlich auf Störungen reagieren kann. Umso wichtiger ist der schonende Umgang mit diesem Refugium zahlreicher Tier- und Pflanzenarten.

Am Ende der Jungsteinzeit (2.800-2.200 v.Chr.) gehörten der Tannberg und Köstendorf zum Verbreitungsgebiet der Chamer Kultur, die nach der Stadt Cham im Bayerischen Wald benannt ist. Die Grabhügel am Südhang des Tannberges stammen aus der älteren Eisenzeit, der Hallstattzeit. Aus der Römerzeit (15 v.Chr. - 476 n.Chr.) fand man Mauerreste bei Tannham. Die „norisch-rätische Voralpenstraße” von Iuvavum (Salzburg) nach Ovilava (Wels) führte über ehemaliges Köstendorfer Gemeindegebiet. Köstendorf wird im jüngeren Salzburger Güterverzeichnis, den „Breves Notitae”, um das Jahr 800 erstmals genannt. „Chessindorf” deutet auf einen Bayern namens Kasso oder Kessi‚ vielleicht auch auf einen Romanen namens Cassio (Cassian) als Gründer hin. Im Traditionsbuch des Klosters Mondsee sind schon Anfang des 9. Jh. Schenkungen und Tauschgeschäfte verzeichnet. In Weng am Wallersee waren im 12. Jh. die Edelfreien von Weng ansässig. Die Burgruine wurde beim Bahnbau abgetragen. Der Wallerseeraum befand sich bis Ende des 14. Jh. im Besitz der Herren von Tann‚ zu deren „Grafschaft Henndorf” auch Kösfendorf gehörte.

Mit dem „provisorischen Gemeindegesefz” von 1849 wurde Köstendorf als eigene Gemeinde eingerichtet. In der Zeit der NS-Herrschaft gab es ab dem 23. November 1938 nur mehr die Doppelgemeinde Neumarkt-Köstendorf mit Sitz in Neumarkt. Erst nach langwierigen Verhandlungen erwirkte Köstendorf am 4. April 1950 die Trennung von Neumarkt.

Das Naturschutzgebiet „Wallersee - Wenger Moor” am Nordufer des Wallersees ist das größte naturnah erhaltene Moorgebiet im „Salzburger Seenland”. Das Gebiet besteht aus Hoch; Nieder- und Übergangsmooren, Streu- und Feuchtwiesen, Moorwäldern, Bachläufen und der Uferzone des Wallersees. Durch das Life-Projekt Wenger Moor (1999-2004) konnte der Lebensraum für bedrohte Tiere und Pflanzen gesichert und erweitert werden.

Besser bzw. so richtig erfreulich wird es erst nach Straßwalchen und der Überquerung der oberösterreichischen Grenze. Plötzlich ist die Wegmarkierung pipifein, alle Schilder stehen dort, wo man sie braucht, sind lesbar und wirklich hilfreich. Straßwalchen wird am Rande umfahren und nun geht es zielstrebig auf den Irr- oder Zellersee zu. Am oberen Ende informiert ein Schild:

Irrsee und Irrsee-Moore

Sowohl der See als auch Teilflächen der Uferzone wurden durch die oö. Landesregierung zum Naturschutzgebiet erklärt. Dadurch wird jedermann die ökologische und landschaftliche Bedeutung dieses vom Wasser geprägten Lebensraumes verdeutlicht. Die Verzahnung von Wasser und Land bewirkt eine hohe Artenvielfalt auf engem Raum, welche jedoch sehr empfindlich auf Störungen reagieren kann. Umso wichtiger ist der schonende Umgang mit diesem Refugium zahlreicher Tier- und Pflanzenarten.

Moore und Streuwiesen

Die Nieder- und Übergangsmoore um den Irrsee zählen zu den noch artenreichsten Verlandungszonen an oberösterreichischen Seen. Vielfach werden die Feuchtflächen als Streuwiesen sehr naturschonend genutzt. Die Landwirte verzichten auf Düngung und mähen erst im Spätsommer Durch diese Pflege tragen sie ganz wesentlich zum Schutz der hier besonders artenreichen Tier- und Pflanzenwelt bei.

Besonderheiten der Tierwelt

ALs Symboltier für das Naturschutzgebiet am Irrsee gilt der Große Brachvogel. Mindestens 5 Brutpaare leben hier, die zweitgrößte Population des Landes. Der Brachvogel profitiert als Bodenbrüter nicht nur von der späten Mahd, sondern auch vom reichlichen Insektenangebot der Streuwiesen, wenn die Jungvögel im Juni rasch erwachsen werden müssen. Auch Bekassine, Wiesenpieper oder Braunkehlchen weisen hier bedeutende Brutbestände auf.

Störungsanfällige Uferzonen

Die Übergänge von Land und Wasser sind vielfach begehrt. Badegäste und Fischer suchen Zugänge zum See. Allerdings geraten sie vor allem im Frühling und Sommer in erhebliche Konflikte mit sensiblen Arten. Vom Besucher unbemerkt steigt etwa der Vogel lautlos vom Nest auf und lässt sich erst wieder nieder, wenn die Störung vorbei ist. Dabei kühlen oftmals die Gelege soweit aus, dass die Brut verloren ist. Nicht nur für den Brachvogel können derartige Störungen eine Gefahr darstellen! Auch seltene Pflanzen können durch Betreten von Feuchtflächen stark in Mitleidenschaft gezogen werden.

Die Nieder- und Übergangsmoore um den Irrsee zählen zu den noch artenreichsten Verlandungszonen an oberösterreichischen Seen. Vielfach werden die Feuchtflächen als Streuwiesen sehr naturschonend genutzt. Die Landwirte verzichten auf Düngung und mähen erst im Spätsommer Durch diese Pflege tragen sie ganz wesentlich zum Schutz der hier besonders artenreichen Tier- und Pflanzenwelt bei.

Besonderheiten der Tierwelt

ALs Symboltier für das Naturschutzgebiet am Irrsee gilt der Große Brachvogel. Mindestens 5 Brutpaare leben hier, die zweitgrößte Population des Landes. Der Brachvogel profitiert als Bodenbrüter nicht nur von der späten Mahd, sondern auch vom reichlichen Insektenangebot der Streuwiesen, wenn die Jungvögel im Juni rasch erwachsen werden müssen. Auch Bekassine, Wiesenpieper oder Braunkehlchen weisen hier bedeutende Brutbestände auf.

Störungsanfällige Uferzonen

Die Übergänge von Land und Wasser sind vielfach begehrt. Badegäste und Fischer suchen Zugänge zum See. Allerdings geraten sie vor allem im Frühling und Sommer in erhebliche Konflikte mit sensiblen Arten. Vom Besucher unbemerkt steigt etwa der Vogel lautlos vom Nest auf und lässt sich erst wieder nieder, wenn die Störung vorbei ist. Dabei kühlen oftmals die Gelege soweit aus, dass die Brut verloren ist. Nicht nur für den Brachvogel können derartige Störungen eine Gefahr darstellen! Auch seltene Pflanzen können durch Betreten von Feuchtflächen stark in Mitleidenschaft gezogen werden.

Der Radweg führt auf der rechten Seeseite vorbei und bietet immer wieder schöne Blicke auf den See. Mit dem Zugang zum Wasser ist es so eine Sache, die eine oder andere Stelle würde sich schon finden. Unsere Campingträume mit Bad im warmen See scheitern daran, dass der Platz am unteren Ende nur Dauercampern zur Verfügung steht. So geht es weiter zum Mondsee und zum Attersee. Speziell der untere Teil des Mondsees, wo man von der Hauptstraße ein gutes Stück entfernt ist, begeistert im spätnachmittäglichen Licht. Und hier fährt man erstens direkt am See und hat außerdem ziemlich viele Möglichkeiten, um ein erfrischendes Bad zu nehmen. Als Landmarke schiebt sich der Schafberg von links immer mehr ins Zentrum.

In Unterach quartieren wir uns bei der Frau Perner (Straße: Kohlstatt 81) ein, die eine Pension hoch oben am Hang betreibt. Radler sollten es sich aber gut überlegen, ob ise sich am Abend den steilen Hang hocharbeiten wollen. Alle Zimmer bieten eine phänomenale Aussicht auf den See und das Höllengebirge… nur unseres nicht. Tja, wer am spätesten kommt, kriegt das mieseste Zimmer! Die Atmosphäre ist familiär, die Einrichtung eine Reminiszenz an schon länger vergangene Jahrzehnte. Ihr Mann ist leider 2014 bei Holzarbeiten mit dem Fahrzeug an den steilen Unteracher Hängen tödlich verunglückt.

In Unterach quartieren wir uns bei der Frau Perner (Straße: Kohlstatt 81) ein, die eine Pension hoch oben am Hang betreibt. Radler sollten es sich aber gut überlegen, ob ise sich am Abend den steilen Hang hocharbeiten wollen. Alle Zimmer bieten eine phänomenale Aussicht auf den See und das Höllengebirge… nur unseres nicht. Tja, wer am spätesten kommt, kriegt das mieseste Zimmer! Die Atmosphäre ist familiär, die Einrichtung eine Reminiszenz an schon länger vergangene Jahrzehnte. Ihr Mann ist leider 2014 bei Holzarbeiten mit dem Fahrzeug an den steilen Unteracher Hängen tödlich verunglückt.