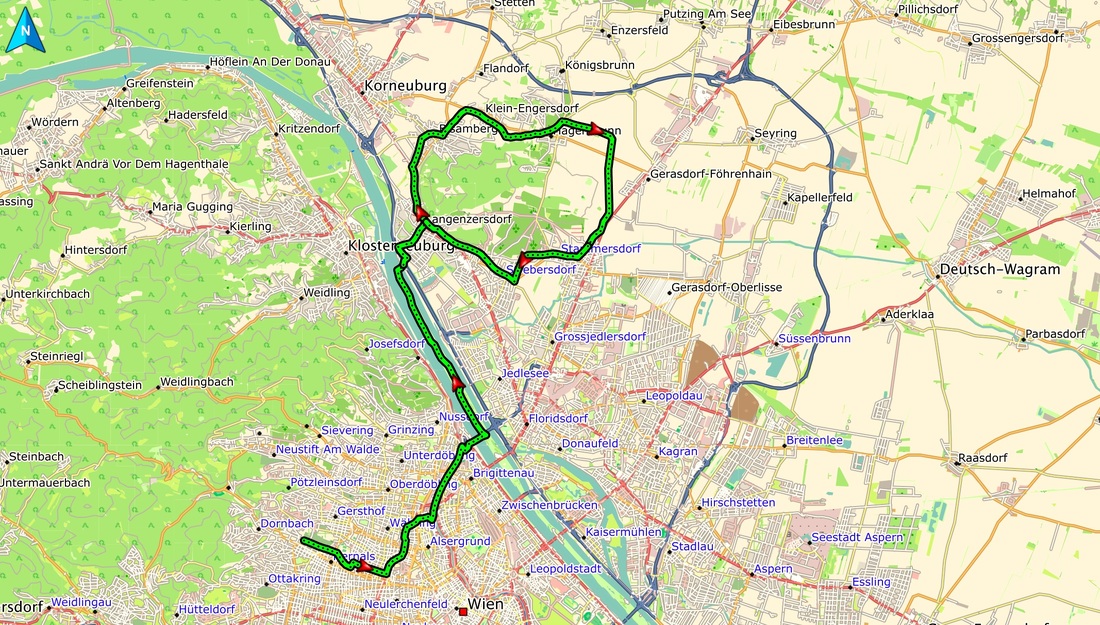

Tour 2: Rund um den Bisamberg

Diese rund 53 km lange Tour folgt dem ausgeschilderten Radweg rund um den Bisamberg… und beginnt wie immer vor dem Sportclub-Stadion im schönen Hernals.

| 2 Bisamberg.gpx | |

| File Size: | 79 kb |

| File Type: | gpx |

Zuerst geht es den Radweg bis zum Gürtel entlang, wo man nach links abbiegt und demselben bis zur Hundertwasser-Müllverbrennungsanlage folgt.

Zwischen AKH und Volksoper steht rechterhand ein unscheinbares Kirchlein, eingezwängt zwischen U6 und innerem Gürtel. Doch wie kommt ein sakrales Gebäude hierher? Und warum kommt es einem doch so bekannt vor? Also, der Reihe nach. Das offizielle alte Wien fand es um 1700 nötig, gegen eventuelle, unangekündigte Besuche der türkischen Nachbarn ein wenig ein Mäuerchen zwischen sich und ihnen zu haben. Und so begann man dort, wo heute der Gürtel verläuft, mit einer Miniaturversion eines Limes und nannte den Graben mit der dahinterliegenden Aufschüttung Linienwall. Man zog so eine Mauer zwischen den Vorstädten und den Vororten. Das Vertrauen ins irdische Werk war wohl endend wollend, und so holte man den Johannes von Nepomuk mit ins Wiener Boot und errichtete ihm zu Ehren 18 Linienkapellen, die im Volksmund alle als „Hansl am Weg“ bezeichnete.

Die Linie kam zwar gegen den Türk nicht wirklich zum Einsatz, dafür war sie ein idealer Ort, um hier Steuern jeder Art einzutreiben. Inklusive einer City-Verlass-Maut! Und um das Seelenheil der Steuermaxln bekümmet, baute man eben diese Kapellen an den Brücken zum Wall.

Heute sind von den 18 Stück nur mehr drei übrig… und eine davon steht überhaupt noch am Originalort… dafür wurde sie aber erst nach der Schleifung des Walls errichtet. Also, so richtig Originales gibt es nicht wirklich! Die auf unserem Weg liegende Kapelle wurde kurz vor 1900 von einem gewissen Wagner Otto errichtet… als „Modell“ für die großartige Otto-Wagner-Kirche auf der Baumgartner Höhe. Von der Originalkapelle aus 1740 ist nur mehr ein Schilderl in der Sakristei übrig:

Heer Leopold Hueber und Heer Martin / Engelmeier, bede geweste Einnehmer allhiero / haben diese Ehrenkapelle erstiftet anno 1740

Lustigerweise waren es eher die Vorstädte, die an die Linie heranwuchsen, als dass sich die Vorstadt ins Land wälzte. War wohl der Wunsch nach Schutz.

Zwischen AKH und Volksoper steht rechterhand ein unscheinbares Kirchlein, eingezwängt zwischen U6 und innerem Gürtel. Doch wie kommt ein sakrales Gebäude hierher? Und warum kommt es einem doch so bekannt vor? Also, der Reihe nach. Das offizielle alte Wien fand es um 1700 nötig, gegen eventuelle, unangekündigte Besuche der türkischen Nachbarn ein wenig ein Mäuerchen zwischen sich und ihnen zu haben. Und so begann man dort, wo heute der Gürtel verläuft, mit einer Miniaturversion eines Limes und nannte den Graben mit der dahinterliegenden Aufschüttung Linienwall. Man zog so eine Mauer zwischen den Vorstädten und den Vororten. Das Vertrauen ins irdische Werk war wohl endend wollend, und so holte man den Johannes von Nepomuk mit ins Wiener Boot und errichtete ihm zu Ehren 18 Linienkapellen, die im Volksmund alle als „Hansl am Weg“ bezeichnete.

Die Linie kam zwar gegen den Türk nicht wirklich zum Einsatz, dafür war sie ein idealer Ort, um hier Steuern jeder Art einzutreiben. Inklusive einer City-Verlass-Maut! Und um das Seelenheil der Steuermaxln bekümmet, baute man eben diese Kapellen an den Brücken zum Wall.

Heute sind von den 18 Stück nur mehr drei übrig… und eine davon steht überhaupt noch am Originalort… dafür wurde sie aber erst nach der Schleifung des Walls errichtet. Also, so richtig Originales gibt es nicht wirklich! Die auf unserem Weg liegende Kapelle wurde kurz vor 1900 von einem gewissen Wagner Otto errichtet… als „Modell“ für die großartige Otto-Wagner-Kirche auf der Baumgartner Höhe. Von der Originalkapelle aus 1740 ist nur mehr ein Schilderl in der Sakristei übrig:

Heer Leopold Hueber und Heer Martin / Engelmeier, bede geweste Einnehmer allhiero / haben diese Ehrenkapelle erstiftet anno 1740

Lustigerweise waren es eher die Vorstädte, die an die Linie heranwuchsen, als dass sich die Vorstadt ins Land wälzte. War wohl der Wunsch nach Schutz.

Egal, alles nur Geschichte, doch ein Stoßgebet an den Hansl wäre wohl nicht verfehlt. Radfahrtechnisch ist nun eine defensive Fahrweise angebracht, denn die gleichzeitige Ampelschaltung (2 x) für Radler und MIV-Linksabbieger ist eine einzige Katastrophe! Eine echte Wiener Lösung: So sind Radler und Autofahrer gleichzeitig aufeinander sauer! Und die Situation bei der ehemaligen WU ist auch nicht besser. Der Radweg endet im Nichts! Na ja, es fehlen halt 100 Meter!

Weiter geht es über den Donaukanal und dann denselben entlang. Die Wegqualität ist unter jeder Sau. Bedeutend besser ist die Qualität auf der rechten Kanalseite. Wer hier fährt, der kann beim Ampelstopp unterhalb der Müllverbrennungsanlage einen kontemplativen Blick auf das Gebäude Spittelauer Lände 10 werfen. Hier verpfuschte die SEG einen Wohnhausbau von Zaha Hadid, ja, die mit der Sprungschanze in Innsbruck! Hier verlief mal schön hoch die Stadtbahn. Und die Bögen von Otto Wagner, jaja, der Hansl-Bau, sind denkmalgeschützt.

Um 1995 wollte man was gaaanz Neues daraus machen und plante fünf „schwebende“ Baukörper für exklusives Wohnen über der Spittelauer Rampe mit Gastronomie in den Bögen. Die SEG schrieb aus, Zaha gewann… und gebaut wurden nur drei Körper, die Stützenkonstruktion geändert, die Fenster verkleinert und bei der Innenausstattung (Bodenbelag) wurde gespart. Frau Hadid war empört, distanzierte sich… und die SEG 2006 in Konkurs. Tja, nicht alle Pläne gehen eben auf… aber man braucht nicht allzuviel Billa-Hausverstand, um zu antizipieren, dass „Luxuswohnung+Müllverbrennungsanlage+Hauptverkehrsstraße“ ein Konzept auf verdammt dünnen Stelzen ist. Auch wenn man in der Betonmischbranche ist.

Weiter geht es über den Donaukanal und dann denselben entlang. Die Wegqualität ist unter jeder Sau. Bedeutend besser ist die Qualität auf der rechten Kanalseite. Wer hier fährt, der kann beim Ampelstopp unterhalb der Müllverbrennungsanlage einen kontemplativen Blick auf das Gebäude Spittelauer Lände 10 werfen. Hier verpfuschte die SEG einen Wohnhausbau von Zaha Hadid, ja, die mit der Sprungschanze in Innsbruck! Hier verlief mal schön hoch die Stadtbahn. Und die Bögen von Otto Wagner, jaja, der Hansl-Bau, sind denkmalgeschützt.

Um 1995 wollte man was gaaanz Neues daraus machen und plante fünf „schwebende“ Baukörper für exklusives Wohnen über der Spittelauer Rampe mit Gastronomie in den Bögen. Die SEG schrieb aus, Zaha gewann… und gebaut wurden nur drei Körper, die Stützenkonstruktion geändert, die Fenster verkleinert und bei der Innenausstattung (Bodenbelag) wurde gespart. Frau Hadid war empört, distanzierte sich… und die SEG 2006 in Konkurs. Tja, nicht alle Pläne gehen eben auf… aber man braucht nicht allzuviel Billa-Hausverstand, um zu antizipieren, dass „Luxuswohnung+Müllverbrennungsanlage+Hauptverkehrsstraße“ ein Konzept auf verdammt dünnen Stelzen ist. Auch wenn man in der Betonmischbranche ist.

Schnell am Donaukanal entlang, über den drüber, denn bei der Nordbrücke geht es dann auf die Donauinsel… und nun macht das Radeln richtig Spaß.

Die Insel ist 21,4 km lang… laut Markierung, die alle 100 Meter zu sehen ist. Die Nordbrücke ist bei Kilometer 16, das obere Inselende bei Kilometer 21,4.

Von der Insel hat man sehr nette Ausblicke auf den Leopoldsberg, der bis 1693 ja Kahlenberg geheißen hat, und auf den Kahlenberg, der sich ebenfalls bis 1693 Sauberg nannte. Wer will, kann beim Anblick der Leopoldskirche über das Bild „Maria Türkenhilf“ kontemplieren und warum dieselbe die Bosporuskrieger bis an die Wiener Pforte vordringen ließ anstatt sie gleich in ihrer Heimat zu belassen. Außerdem soll 1295 in den Wienerwaldhügeln der Habsburger Herzog Albrecht um sein Leben gekämpft haben soll. Der gute Mann zog sich eine Lebensmittelvergiftung zu, nichts zeigte Wirkung. Da hing man ihn kurzerhand an den Beinen auf und hoffte, dass so das Gift aus ihm herausfließen würde. Brachial, aber von der Logik her nicht viel dümmer als heutzutage die Homöopathie! Albrecht überlebte, war aber nun auf einem Auge blind!

Die Insel ist 21,4 km lang… laut Markierung, die alle 100 Meter zu sehen ist. Die Nordbrücke ist bei Kilometer 16, das obere Inselende bei Kilometer 21,4.

Von der Insel hat man sehr nette Ausblicke auf den Leopoldsberg, der bis 1693 ja Kahlenberg geheißen hat, und auf den Kahlenberg, der sich ebenfalls bis 1693 Sauberg nannte. Wer will, kann beim Anblick der Leopoldskirche über das Bild „Maria Türkenhilf“ kontemplieren und warum dieselbe die Bosporuskrieger bis an die Wiener Pforte vordringen ließ anstatt sie gleich in ihrer Heimat zu belassen. Außerdem soll 1295 in den Wienerwaldhügeln der Habsburger Herzog Albrecht um sein Leben gekämpft haben soll. Der gute Mann zog sich eine Lebensmittelvergiftung zu, nichts zeigte Wirkung. Da hing man ihn kurzerhand an den Beinen auf und hoffte, dass so das Gift aus ihm herausfließen würde. Brachial, aber von der Logik her nicht viel dümmer als heutzutage die Homöopathie! Albrecht überlebte, war aber nun auf einem Auge blind!

Schnell geht es nun über die 1975 errichtete Schleuse und schon ist man in Langenzersdorf an der Wiener Pforte und somit in Niederösterreich und im Weinviertel. Hier gibt es schon eine Beschilderung zum Bisamberg-Radweg. In Langenzersdorf endet (wieder einmal) ein Radweg im Nichts und man sieht sich plötzlich Aug in Aug mit verärgerten Autofahren. Berühmt ist die Venus von Langenzersdorf. Wer nicht so sehr auf Kunst steht, man kann die Venus auch in Weinform konsumieren. Info: Venus von Langenzersdorf. Sehr empfehlenswert ist ein Besuch des lokalen Museums gleich in Kirchennähe. Info: Museum.

Nun geht es links-rechts in eine Querstraße zur Hauptstraße, wo man ab sofort auf dem Bisamberg-Radweg ist. Es gibt eine recht passable Beschilderung des Weges, nur im Bereich Stammersdorf-Strebersdorf gibt es die eine oder andere Beschilderungslücke.

Es geht hin nach Bisamberg. Wer will, kann schnell den Themenweg „MusikKreativMeile abfahren. Gleich ums Eck davon kommt man dann am Bürgerspital und an der Pestsäule vorbei. Ein Schild informiert:

Der springende Ziegenbock im Wappen der Familie Strattmann, regte zur Sage an: „Einem armen Hüterbub fiel auf, dass ein Ziegenbock immer an derselben Stelle auf der Weide scharrte, Als der Hüterbub an dieser Stelle grub, fand er einen Topf mit Geld. Er lieferte seinen Fund der Herrin ab und diese, eine geborene Gräfin Abensperg-Traun, ließ damit das Bürgerspital erbauen." Mit dieser Stiftung des Jahres 1690 schuf die fromme Gräfin Margarethe ein herrschaftliches Versorgungshaus samt Kapelle. Hier konnten sieben mittellose Untertanen der Herrschaft auf Kosten der Gräfin ihren Lebensabend verbringen. Zum Dank dafür mussten sie für das Seelenheil der Gönnerin beten. Sie trugen ein dunkelblaues Kleid, dessen rechter Ärmel gelb war. Denn blau-gelb waren die Wappenfarben der Grafen Strattmann. Ein solches Kleid erhielten die Armen alle drei Jahre - starb jemand, ging das Kleid auf den Nachfolger über. Jährlich erhielten sie ein Paar Strümpfe und Schuhe, die Männer zwei Halstücher, die Frauen zwei Fürtücher. Weiters täglich ein Pfund Brot, ein Seitel Wein und ein Pfund Fleisch - Sonderleistungen gab es zu den Feiertagen. Die arbeitsfähigen Spitalsbewohner sollten im Schloss mithelfen, so beim „waschen, reiben oder in der Kuchel, auch beim Obst schöllen, Federschleißen, Arbes oder Lynsen Klauben”. Das Geld, das im „Stockh" oder „Säckl" für das Spital hereinkam, sollte monatlich „von Hand zu Hand denen Spithallern ausgetheilt werden." Dem Spital stand ein „SpitaIvater" vor, der jährlich Rechnung zu legen hatte. 1713 ließ Otto Ehrenreich Graf Traun am Rand der Schafweide zum Dank für das Erlöschen der Pest eine Dreifaltigkeitssäule errichten. Bald wich die Schafweide Wohnbauten und die Säule wurde 1978 auf ihren heutigen Standort versetzt.

Außerdem steht auch noch das Spitalskreuz am Straßenrand. Ein Schild informiert:

Der Name geht vermutlich auf den Standort neben dem ehemaligen „Spital“ zurück. Es könnte sich aber auch und die Reste des Prangers am Richtplatz handeln. 1574 hatte Freiherr Johann Baptist Weber Teile des Kreuzensteiner Landgerichts erworben. Das Bisamberger Landgericht konnte Leibesstrafen am Pranger und Todesurteile aussprechen.

Ein paar hundert Meter weiter trifft man auf einen Themenweg, der die „sieben Sinne“ zum Thema zu haben scheint. Die künstlerische Umsetzung hat aber noch etwas Luft nach oben. Am Ende steht ein Schild, dass man hier auf dem „Naschweg“ gewesen sei. Die Obstbäume und Beerenstauden dürfen beerntet werden. Ganz wichtig für Bisamberg: Der Lukas Resetarits wohnt hier!

Es geht hin nach Bisamberg. Wer will, kann schnell den Themenweg „MusikKreativMeile abfahren. Gleich ums Eck davon kommt man dann am Bürgerspital und an der Pestsäule vorbei. Ein Schild informiert:

Der springende Ziegenbock im Wappen der Familie Strattmann, regte zur Sage an: „Einem armen Hüterbub fiel auf, dass ein Ziegenbock immer an derselben Stelle auf der Weide scharrte, Als der Hüterbub an dieser Stelle grub, fand er einen Topf mit Geld. Er lieferte seinen Fund der Herrin ab und diese, eine geborene Gräfin Abensperg-Traun, ließ damit das Bürgerspital erbauen." Mit dieser Stiftung des Jahres 1690 schuf die fromme Gräfin Margarethe ein herrschaftliches Versorgungshaus samt Kapelle. Hier konnten sieben mittellose Untertanen der Herrschaft auf Kosten der Gräfin ihren Lebensabend verbringen. Zum Dank dafür mussten sie für das Seelenheil der Gönnerin beten. Sie trugen ein dunkelblaues Kleid, dessen rechter Ärmel gelb war. Denn blau-gelb waren die Wappenfarben der Grafen Strattmann. Ein solches Kleid erhielten die Armen alle drei Jahre - starb jemand, ging das Kleid auf den Nachfolger über. Jährlich erhielten sie ein Paar Strümpfe und Schuhe, die Männer zwei Halstücher, die Frauen zwei Fürtücher. Weiters täglich ein Pfund Brot, ein Seitel Wein und ein Pfund Fleisch - Sonderleistungen gab es zu den Feiertagen. Die arbeitsfähigen Spitalsbewohner sollten im Schloss mithelfen, so beim „waschen, reiben oder in der Kuchel, auch beim Obst schöllen, Federschleißen, Arbes oder Lynsen Klauben”. Das Geld, das im „Stockh" oder „Säckl" für das Spital hereinkam, sollte monatlich „von Hand zu Hand denen Spithallern ausgetheilt werden." Dem Spital stand ein „SpitaIvater" vor, der jährlich Rechnung zu legen hatte. 1713 ließ Otto Ehrenreich Graf Traun am Rand der Schafweide zum Dank für das Erlöschen der Pest eine Dreifaltigkeitssäule errichten. Bald wich die Schafweide Wohnbauten und die Säule wurde 1978 auf ihren heutigen Standort versetzt.

Außerdem steht auch noch das Spitalskreuz am Straßenrand. Ein Schild informiert:

Der Name geht vermutlich auf den Standort neben dem ehemaligen „Spital“ zurück. Es könnte sich aber auch und die Reste des Prangers am Richtplatz handeln. 1574 hatte Freiherr Johann Baptist Weber Teile des Kreuzensteiner Landgerichts erworben. Das Bisamberger Landgericht konnte Leibesstrafen am Pranger und Todesurteile aussprechen.

Ein paar hundert Meter weiter trifft man auf einen Themenweg, der die „sieben Sinne“ zum Thema zu haben scheint. Die künstlerische Umsetzung hat aber noch etwas Luft nach oben. Am Ende steht ein Schild, dass man hier auf dem „Naschweg“ gewesen sei. Die Obstbäume und Beerenstauden dürfen beerntet werden. Ganz wichtig für Bisamberg: Der Lukas Resetarits wohnt hier!

In Bisamberg wurden zehn und in Klein-Engersdorf fünf Kultur- und Klein-Denkmäler mit blau-weißen Hinweistafeln gekennzeichnet und in einen Kulturwanderweg zusammengefasst. Am Ortsrand steht dann auch gleich das Franzosenmarterl, wo eine Tafel informiert:

An dieser Stelle soll 1809 (Österreichisch-Französischer Krieg Napoleon I.) ein Überfall auf einen Geldtransport stattgefunden haben. 1952 ließ die Familie Kowatschitsch auf den Resten des verfallenen Marterls diesen Nischenbildstock neu errichten.

Mmh, hätte man denn die Reste des verfallenen Marterls nicht wegräumen können, bevor man ein neues draufstellte? Mehr Infos zu den Kleindenkmälern in der Gegend: Kleindenkmal. Einfach durchklicken!

An dieser Stelle soll 1809 (Österreichisch-Französischer Krieg Napoleon I.) ein Überfall auf einen Geldtransport stattgefunden haben. 1952 ließ die Familie Kowatschitsch auf den Resten des verfallenen Marterls diesen Nischenbildstock neu errichten.

Mmh, hätte man denn die Reste des verfallenen Marterls nicht wegräumen können, bevor man ein neues draufstellte? Mehr Infos zu den Kleindenkmälern in der Gegend: Kleindenkmal. Einfach durchklicken!

So über das Gestern informiert, geht es durch Klein-Engersdorf, wo man am Ortsende auf das recht imposante Lindenkreuz trifft. Es ist ein Kastenkreuz zwischen zwei Linden. Anfang 2000 holte man nächtens den Jesus vom Kreuz… Ende 2000 wurde ein neuer vom Bisamberger Bildschnitzer Ernst Ernsthofer draufgenagelt.

Nun geht es in Richtung der Pfarrkirche "Sankt Veit“, die in der Mitte zwischen Klein-Engersdorf und Hagenbrunn liegt. Der Sakralbau steht auf dem Hagenbrunner Sattel, der das Marchfeld mit dem Korneuburger Becken verbindet. Warum steht die Kirche, die man ja bekanntlich im Dorf lassen sollte, aber so einsam zwischen den Dörfern? Die einen sagen, dass die nachbarliche Nächstenliebe „Hagenbrunn-Engersdorf“ nicht allzugroß war und man sie dem jeweils anderen nicht gegönnt hätte. Im Kompromiss „Bau auf der Dorfgrenze“ waren dann beide Seiten gleich unzufrieden. Die, die sich darob ein wenig schämten, schoben Gott die Sache in die Sandalen und kolportierten, dass das Baumaterial nächtens an ebendieser Stelle zum Liegen kam… was eben eine eindeutige Message vom Herrn war! In der Kirche waren auch mal Bilder vom Kremser Schmidt, auf die der Herr wohl nicht so scharf war, denn er ließ 1974 zuerst den Diebstahl … und dann ihre Umsiedlung nach Wien zu. Mh, was war wohl schlimmer? Bei der Kirche informiert mehrere Schilder

Alte Kulturlandschaft

Der Bisamberg ist Teil einer alten Kulturlandschaft, die über Jahrtausende durch menschliche Nutzungen geprägt wurde. Mehrere Siedlungsfunde weisen darauf hin, dass die unmittelbare Umgebung des Bisambergs bereits in der Zeit um 8.000 bis 6.500 V. Chr. besiedelt wurde. Die Umwandlung der Urlandschaft in eine Kulturlandschaft setzte in der Jungsteinzeit ein. Die Vegetation wurde durch Beweidung, Ackerbau und andere landwirtschaftliche Nutzungen über die Jahrhunderte nachhaltig geprägt und verändert. Der Weinbau erlangte ab dem Spätmittelalter eine zunehmende Bedeutung. Alte Landkarten, Katasterpläne und Landschaftsdarstellungen belegen den Nutzungswandel für die jüngere Vergangenheit. Anfang des 19. Jahrhunderts war der Waldanteil sehr gering. Ein großer Teil wurde als Hutweide genutzt, sonst gab es vor allem Weingärten, Wiesen und Äcker. Mit den großräumigen Aufforstungen Ende des 19. Jahrhunderts änderte sich das Landschaft[s]bild nachhaltig. Heute dominieren Wälder. Die Fläche der Trocken- und Halbtrockenrasen hat innerhalb von nur 100 Jahren um etwa 90 % abgenommen.

Die Rasen des Bisambergs wurden über viele Jahrzehnte vor allem durch die Beweidung geprägt. Mit abnehmender Nutzungsintensität breiteten sich Gehölze aus. Um dieses einzigartige Naturjuwel zu erhalten, sind heute Pflegemaßnahmen notwendig. So werden wieder einige Bereiche mit Ziegen und Rindern beweidet. Zudem werden auf den steilen, schwer bewirtschaftbaren Flächen regelmäßig Gehölze entfernt. Aber auch ungenutzte Teile finden sich großflächig im Natura-2000-Gebiet und runden das Spektrum an Lebensraumtypen ab. Weitere Informationen: www.life-bisamberg.at.

Man sollte dort unbedingt auf den Button "Download“ gehen. Man findet da alle Texte und Bilder der Schautafeln, die den Bisamberg so zieren!

Rebsorten‚ Böden, Klima

Das kleine aber feine Bisamberger Weinbaugebiet erstreckt sich nordostwärts Richtung Klein-Engersdorf und Hagenbrunn und südwärts Richtung Langenzersdorf und Strebersdorf. Durch den Donaudurchbruch der Wiener Pforte und die Schwemmlandschaft des Korneuburger Beckens sind hier an den Abhängen des 358 Meter hohen Bisamberges sämtliche Bodenarten vertreten: von Sand und Schwarzerde bis zu tiefgründigen Lehm- und Lössböden, Sandstein- und Schotterböden. Dieses Konglomerat verschiedenster Bodenarten auf kleinstem Raum ergibt eine für den Weinbau interessante Struktur. Auf den nordöstlich gelegenen Hängen gedeihen die bei unseren Heurigen so geschätzten leichten Veltliner und Welschrieslinge, die gut zu einer deftigen Jause passen. Auf den südwärts gegen die Donau und gegen Wien geneigten Abhängen gedeihen unsere Spezialitäten, vom Weißburgunder über den Chardonnay bis hin zu tiefen Rieslingen, die durchaus mit Weinen aus berühmten Lagen mithalten können. Auch Rotweinsorten erfreuen sich steigender Beliebtheit. Neben Zweigelt und Blauem Portugieser werden hier der Blauburger und der St. Laurent ausgepflanzt. Die zahlreichen Heurigengäste freuen sich über die ihnen gebotene Sortenvielfalt.

Die Veitskirche

Die Kirche von Klein-Engersdorf befindet sich am Hagenbrunner Sattel, der das Marchfeld mit dem Korneuburger Becken verbindet. Über diese merkwürdige Lage einer Kirche zwischen zwei Orten gibt es zwei Überlieferungen:

„Als man in alter Zeit daran ging, dort eine Kirche zu erbauen, entbrannte ein heftiger Streit zwischen der Hagenbrunner und der K/einengersdorfer Bevölkerung. Sie konnten sich nicht einigen, wo die Kirche stehen sollte, mehr bei den Hagenbrunnern oder eher auf der Kleinengersdorfer Seite. Nach langen Diskussionen einigten sie sich, das Gotteshaus an der Grenze beider Gemeinden zu errichten." Eine andere Überlieferung will wissen, „dass sich die Hagenbrunner zunächst durchsetzten und schon eifrig begannen, Steine an einer Stelle in ihrem Gemeindegebiet für die Kirche zu sammeln. Schon hatten sie eine ordentliche Menge beisammen, als sich am nächsten Morgen die Steine an jener Stelle fanden, wo die Kirche nun steht. Die Menschen sahen darin einen Fingerzeig Gottes und erbauten die Kirche dort, wo sie die Steine zuletzt gefunden hatten. So hat Gott den Streit entschieden und seinen Willen durchgesetzt.” Die Form der Veitskirche ist auf das 14. Jahrhundert zurückzuführen. Von ihrem hohen Alter zeugt der romanische, kelchförmige Taufschrein aus dem 12. Jahrhundert. Gotischen Ursprungs sind der Chorraum und die vermauerten Spitzbogenfenster. Das Hochalterbild zeigt das Martyrium des Hl. Veit, stammt aus der Schule des „Kremser Schmidt" und ist mit 1775 signiert. Zwischen Hagenbrunn und der Kirche St. Veit erstreckt sich der „My Way" - das „größte Denkmal der Welt” mit seinen 7 Stationen.

Bei der Kirche endet der Themenweg „My way“, der in Hagenbrunn beginnt. Der 800 m lange Weg hat sieben Stationen und soll auf der individuellen Suche nach dem "Sinn des Lebens“ helfen. Eine sehr nette Idee, aber zumindest ein paar Bankerl hätte man aufstellen können. Sinnsuche ermüdet!! Infos: My Way. Ein Schild zu Beginn des Weges informiert:

Folgen Sie Ihrer Lebenslinie und entdecken Sie den Sinn Ihres Lebens

Stellen Sie sich eine wunderbare Reise vor, bei der Sie in Ihre Vergangenheit, in Ihre Gegenwart und auch in Ihre Zukunft eintauchen können. My way gibt Ihnen die Möglichkeit dazu. Auf einer Länge von 800 Metern können Sie auch IHREN LEbensweg beschreiten. My way basiert auf sieben bedeutenden Stationen des Leben: Die Geburt, die Kindheit, das Erwachen, die Liebe, die FAmilie, das Alter und der Tod werden durch Skulpturen von Bildhauern aus sieben verschiedenen Ländern gefühlvoll dargestellt. Hinter jeder Station von my way steht die Einladung, sich diesem wichtigen Abschnitt seines Lebens bewusst zu werden. Die LEbenslinie führt Sie dbei von bereits gelebten Stationen zu jenen, die noch vor Ihnen liegen. Nach dem siebten und letzten Halt auf Ihrer Reise fühlen Sie sich an einem Ort voller Wärem und Geborgenheit, der Sie die soeben erfhrenen Eindrücke verarbeiten lässt, aber auch die Frage aufwerfen soll: „Was mache ich selbst zum Sinn meines Lebens?“ Verinnerlichen Sie sich diese Frage, indem Sie den Lebensweg ein weiteres mal begehen. Erleben Sie dann den Weg als Rückführung in Ihre Kindheit, als Unterstützung bei der Bewältigung Ihrer Vergangenheit.

Alte Kulturlandschaft

Der Bisamberg ist Teil einer alten Kulturlandschaft, die über Jahrtausende durch menschliche Nutzungen geprägt wurde. Mehrere Siedlungsfunde weisen darauf hin, dass die unmittelbare Umgebung des Bisambergs bereits in der Zeit um 8.000 bis 6.500 V. Chr. besiedelt wurde. Die Umwandlung der Urlandschaft in eine Kulturlandschaft setzte in der Jungsteinzeit ein. Die Vegetation wurde durch Beweidung, Ackerbau und andere landwirtschaftliche Nutzungen über die Jahrhunderte nachhaltig geprägt und verändert. Der Weinbau erlangte ab dem Spätmittelalter eine zunehmende Bedeutung. Alte Landkarten, Katasterpläne und Landschaftsdarstellungen belegen den Nutzungswandel für die jüngere Vergangenheit. Anfang des 19. Jahrhunderts war der Waldanteil sehr gering. Ein großer Teil wurde als Hutweide genutzt, sonst gab es vor allem Weingärten, Wiesen und Äcker. Mit den großräumigen Aufforstungen Ende des 19. Jahrhunderts änderte sich das Landschaft[s]bild nachhaltig. Heute dominieren Wälder. Die Fläche der Trocken- und Halbtrockenrasen hat innerhalb von nur 100 Jahren um etwa 90 % abgenommen.

Die Rasen des Bisambergs wurden über viele Jahrzehnte vor allem durch die Beweidung geprägt. Mit abnehmender Nutzungsintensität breiteten sich Gehölze aus. Um dieses einzigartige Naturjuwel zu erhalten, sind heute Pflegemaßnahmen notwendig. So werden wieder einige Bereiche mit Ziegen und Rindern beweidet. Zudem werden auf den steilen, schwer bewirtschaftbaren Flächen regelmäßig Gehölze entfernt. Aber auch ungenutzte Teile finden sich großflächig im Natura-2000-Gebiet und runden das Spektrum an Lebensraumtypen ab. Weitere Informationen: www.life-bisamberg.at.

Man sollte dort unbedingt auf den Button "Download“ gehen. Man findet da alle Texte und Bilder der Schautafeln, die den Bisamberg so zieren!

Rebsorten‚ Böden, Klima

Das kleine aber feine Bisamberger Weinbaugebiet erstreckt sich nordostwärts Richtung Klein-Engersdorf und Hagenbrunn und südwärts Richtung Langenzersdorf und Strebersdorf. Durch den Donaudurchbruch der Wiener Pforte und die Schwemmlandschaft des Korneuburger Beckens sind hier an den Abhängen des 358 Meter hohen Bisamberges sämtliche Bodenarten vertreten: von Sand und Schwarzerde bis zu tiefgründigen Lehm- und Lössböden, Sandstein- und Schotterböden. Dieses Konglomerat verschiedenster Bodenarten auf kleinstem Raum ergibt eine für den Weinbau interessante Struktur. Auf den nordöstlich gelegenen Hängen gedeihen die bei unseren Heurigen so geschätzten leichten Veltliner und Welschrieslinge, die gut zu einer deftigen Jause passen. Auf den südwärts gegen die Donau und gegen Wien geneigten Abhängen gedeihen unsere Spezialitäten, vom Weißburgunder über den Chardonnay bis hin zu tiefen Rieslingen, die durchaus mit Weinen aus berühmten Lagen mithalten können. Auch Rotweinsorten erfreuen sich steigender Beliebtheit. Neben Zweigelt und Blauem Portugieser werden hier der Blauburger und der St. Laurent ausgepflanzt. Die zahlreichen Heurigengäste freuen sich über die ihnen gebotene Sortenvielfalt.

Die Veitskirche

Die Kirche von Klein-Engersdorf befindet sich am Hagenbrunner Sattel, der das Marchfeld mit dem Korneuburger Becken verbindet. Über diese merkwürdige Lage einer Kirche zwischen zwei Orten gibt es zwei Überlieferungen:

„Als man in alter Zeit daran ging, dort eine Kirche zu erbauen, entbrannte ein heftiger Streit zwischen der Hagenbrunner und der K/einengersdorfer Bevölkerung. Sie konnten sich nicht einigen, wo die Kirche stehen sollte, mehr bei den Hagenbrunnern oder eher auf der Kleinengersdorfer Seite. Nach langen Diskussionen einigten sie sich, das Gotteshaus an der Grenze beider Gemeinden zu errichten." Eine andere Überlieferung will wissen, „dass sich die Hagenbrunner zunächst durchsetzten und schon eifrig begannen, Steine an einer Stelle in ihrem Gemeindegebiet für die Kirche zu sammeln. Schon hatten sie eine ordentliche Menge beisammen, als sich am nächsten Morgen die Steine an jener Stelle fanden, wo die Kirche nun steht. Die Menschen sahen darin einen Fingerzeig Gottes und erbauten die Kirche dort, wo sie die Steine zuletzt gefunden hatten. So hat Gott den Streit entschieden und seinen Willen durchgesetzt.” Die Form der Veitskirche ist auf das 14. Jahrhundert zurückzuführen. Von ihrem hohen Alter zeugt der romanische, kelchförmige Taufschrein aus dem 12. Jahrhundert. Gotischen Ursprungs sind der Chorraum und die vermauerten Spitzbogenfenster. Das Hochalterbild zeigt das Martyrium des Hl. Veit, stammt aus der Schule des „Kremser Schmidt" und ist mit 1775 signiert. Zwischen Hagenbrunn und der Kirche St. Veit erstreckt sich der „My Way" - das „größte Denkmal der Welt” mit seinen 7 Stationen.

Bei der Kirche endet der Themenweg „My way“, der in Hagenbrunn beginnt. Der 800 m lange Weg hat sieben Stationen und soll auf der individuellen Suche nach dem "Sinn des Lebens“ helfen. Eine sehr nette Idee, aber zumindest ein paar Bankerl hätte man aufstellen können. Sinnsuche ermüdet!! Infos: My Way. Ein Schild zu Beginn des Weges informiert:

Folgen Sie Ihrer Lebenslinie und entdecken Sie den Sinn Ihres Lebens

Stellen Sie sich eine wunderbare Reise vor, bei der Sie in Ihre Vergangenheit, in Ihre Gegenwart und auch in Ihre Zukunft eintauchen können. My way gibt Ihnen die Möglichkeit dazu. Auf einer Länge von 800 Metern können Sie auch IHREN LEbensweg beschreiten. My way basiert auf sieben bedeutenden Stationen des Leben: Die Geburt, die Kindheit, das Erwachen, die Liebe, die FAmilie, das Alter und der Tod werden durch Skulpturen von Bildhauern aus sieben verschiedenen Ländern gefühlvoll dargestellt. Hinter jeder Station von my way steht die Einladung, sich diesem wichtigen Abschnitt seines Lebens bewusst zu werden. Die LEbenslinie führt Sie dbei von bereits gelebten Stationen zu jenen, die noch vor Ihnen liegen. Nach dem siebten und letzten Halt auf Ihrer Reise fühlen Sie sich an einem Ort voller Wärem und Geborgenheit, der Sie die soeben erfhrenen Eindrücke verarbeiten lässt, aber auch die Frage aufwerfen soll: „Was mache ich selbst zum Sinn meines Lebens?“ Verinnerlichen Sie sich diese Frage, indem Sie den Lebensweg ein weiteres mal begehen. Erleben Sie dann den Weg als Rückführung in Ihre Kindheit, als Unterstützung bei der Bewältigung Ihrer Vergangenheit.

Nun erreicht man mit Hagenbrunn den Höhepunkt der Bisambergumrundung. Nun geht es tendenziell bergab. Hagenbrunn ist ein typisches Straßendorf und ganz dem Weinbau zugetan.

Nun geht es in die Ebenen runter. Purer Fahrgenuss. Man trifft auf den Eurovelo 9. Wer diesem Weg folgt, endet entweder an der Ostsee… oder an der Adria.

In der weiten Ebene ist eine Station der lokalen Eisenbahn gewidmet. Mehrere Schilder informieren:

Fundstücke der Eisenbahn

Der Umgang mit der Zeit ist eng mit der Entwicklung der Eisenbahn verknüpft. Nach der Eisenbahn konnte man die Uhr richten und die Bauern der Umgebung wussten aufgrund des Zugverkehr; wie spät es war. Das Kunstobjekt „EISENBAHNARCHÄOLOGIE" des aus Stammersdorf stammenden Künstlers Stephan Fischer ist im Wesentlichen durch den Versuch gekennzeichnet, den abstrakten Begriff „Zeit" zu verbildlichen. Die zum Teil freigelegten Objekte - allesamt Fundstücke der alten Eisenbahn - bilden einen Bezug zur Vergangenheit und sind gleichzeitig sichtbarer Ausdruck von Vergänglichkeit. Diese „Ausgrabungsstätte“ zeigt uns wie rasch sich die technische Entwicklung vollzog: Puffer, Kupplungen und Räder, die sich schon lange nicht mehr drehen, öffnen ein Fenster in das Zeitalter der frühen Eisenbahn. Betätigen Sie sich als „Archäologe“ und suchen Sie nach den Spuren der alten Eisenbahn.

Die Bauernbahn

Die einstmals hier geführte Lokalbahn trug den Spitznamen „Bauernbahn“. Sie diente der bäuerlichen Bevölkerung neben der Personenbeförderung auch dem schnellen und bequemen Transport ihrer Erzeugnisse in die Hauptstadt Wien. Sobald die letzten städtisch gekleideten Herren den Waggon in Floridsdorf verließen, wurde sie zur richtigen „Bauernbahn". Die vormittäglichen Postzüge kündigten durch das helle Pfeifen bei der Straßenübersetzung den auf dem Felde arbeitenden Dorfbewohnern ihr Kommen an. Man nannte sie mit Vorliebe „Frühstücks- und Jausenzüge". Die Milchwaggons wurden dem letzten nach Wien fahrenden Zug angehängt. den Händen die Rüben von den Pferdefuhrwerken in die offenen Waggons. [sic!] Während und nach dem Ersten Weltkrieg belegten die „Hamsterer" aus der Großstadt die Züge. „Besonders tüchtige“ nutzten die Dunkelheit um sich „auf billige Art“ die Rücksäcke zu füllen und noch mit dem letzten Abendzug nach Hause zu fahren. Später fuhren die Weinviertler ihr Obst und Gemüse, aber auch Fleisch- und Wurstwaren mit dem ersten Zug zu den Wiener Märkten. Noch später wurden die „Pendler“ die treuesten Gäste in der Lokalbahn. Sie wussten über die Verhältnisse und die Arbeit jedes Pendlers Bescheid und betrachteten die Lokalbahn als „ihre Bahn“.

Ortsrunde

Vom Erlebnisstopp Hagenbrunn fahren Sie rechts entlang des Verbindungsweges bis zur Stammersdorferstraße und biegen nach rechts Richtung Zentrum Hagenbrunn ab. Nach kurzer Fahrt geht es links in die Schlossgasse, dann weiter links in die Schulgasse, Am Ende der Schulgasse mündet die Ortsrunde in die Hauptstraße ein. Überqueren Sie diese und radeln entlang der Weinberggasse zum Bauhof. Beim Bauhof überqueren sie die Königsbrunnerstraße und fahren den Verbindungsweg neben dem Sport und Tenniscenter wieder zurück zum Eurovelo 9. Wenn Sie bei der Hauptstraße links abbiegen, kommen Sie nach ca. 100 m zum Eingang des Kulturdenkmals „My Way“ und entlang des Kirchenweges bis zur Pfarrkirche St. Veit.

Bisamberg-Runde

Das ausgeschilderte Radwegnetz führt rund um den Bisamberg und verbindet die Weinbauorte Hagenbrunn, Bisamberg, Langenzersdorf, Strebersdorf, Stammersdorf und Grossdedlersdorf. Die „Bisambergrunde“ führt Sie vorbei an malerischen Dorfensembles, verträumten Kellergassen und kulturellen Kostbarkeiten. Für das leibliche Wohl sorgen Heurigenbetriebe entlang der Strecke.

Weinort Hagenbrunn

Hagenbrunn hat sich als Weinort einen wohlverdienten Namen gemacht. Die Weine werden auf Grund ihrer Authentizität und Eigenständigkeit weit über die Grenzen geschätzt. Die an den Osthängen des Bisambergs gekelterten Weine werden durch Flysch, Löss und Sandböden geprägt und durch die klimatischen Einflüsse der Donau begünstigt. Diese Faktoren ermöglichen fruchtig pfeffrige Grüne Veltliner, fein elegante Rieslinge oder gehaltvoll harmonische Rotweine zu erzeugen. Zahlreichen Heurigenbetriebe laden zum gemütlichen Verweilen ein und bieten neben Spitzenweinen und hausgemachten kulinarischen Köstlichkeiten auch eine gemütliche Atmosphäre.

Buschenschenken

Sehenswürdigkeiten

Zu den Sehenswürdigkeiten zählt die ehemalige barocke Schlosskapelle St. Anna, die im Langhaus und Chor über kunstvollen Stuckaturen aus dem letzten Drittel des 17. Jahrhunderts verfügt. Sie gibt sie Hinweis auf das einstige Hagenbrunner Schloss, das 1603 errichtet und Anfang des 19. Jahrhunderts wieder abgetragen wurde. Urkundlich erstmals 1083 als „Hagininbrunnin“ erwähnt, dürfte der Name vom bestehenden Dorfbrunnen stammen. Hagenbrunn ist vor allem als Heurigenort ein Begriff. In naturbezogener Weise werden zu den fruchtigen Weißweinsorten - Hauptsorte Grüner Veltliner - auch beste Rotweine gekeltert. Eine besondere Attraktion ist das weltweit einzigartige Kulturdenkmal „My Way“. Die sieben Stationen des Lebens; die Geburt, die Kindheit, das Erwachen, die Liebe, die Familie, das Alter und der Tod werden durch Skulpturen von Bildhauern aus sieben Ländern dargestellt. „My Way“ führt vom Ort Hagenbrunn bis zur Pfarrkirche St. Veit.

Der Radweg "Dampfross-Drahesel“

Ausflüge per Bahn erfreuten sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts großer Beliebtheit. Die Bahnen florierten. So erhielt 1901 die "Dampftramway-Gesellschaft Kraus und Comp." die Konzession für eine neue Bahntrasse im Norden Wiens. 1903 wurde die 22 km lange Strecke von Stammersdorf nach Auersthal feierlich eröffnet. Unterwegs war damals eine 60 PS starke Lokomotive, die immerhin 25 km/h schnell fuhr. 1913 übernahmen die Niederösterreichischen Lokalbahnen, ab 1935 die Österreichischen Bundesbahnen die Betriebsführung. Zu jener Zeit verkehrten zehn Züge am Tag. In den letzten Jahren vor der Einstellung waren es an Werktagen gerade noch vier Zugpaare. Der Zugsverkehr wurde am 28. Mai 1988 eingestellt. Entlang der Strecke erzählen Stationen von der Geschichte der Bahn, Eisenbahnrelikte und Kunst-Objekte dienen als Wegweiser. Infos: Dampfross-Drahtesel

DAS WEINVIERTEL - DORT, WO DAS PFEFFERL WÄCHST

Das Weinviertel ist mit einer Rebfläche von 13.356 Hektar das größte Weinbaugebiet Österreichs. Der würzig-pfeffrige Grüne Veltliner als Weinviertel DAC ist DER gebietstypische Wein des Weinviertels. Leicht erkennbar ist er an seiner hell- bis grüngelben Farbe und seinem pfeffrig-würzigen‚ feinfruchtigen Geschmack. DAC steht für regionstypischen Geschmack und garantierte Herkunft. Der Weinviertel DAC hält, was er verspricht: Weingenießer sind vom trockenen, würzig-fruchtigen Geschmacksprofil des Weinviertel DAC begeistert, der Wein erfreut sich einer großen Nachfrage und ist Osterreichs größte und erfolgreichste Herkunftsmarke in der Weinwelt.

HAGENBRUNN

Hagenbrunn hat sich als Weinort einen wohlverdienten Namen gemacht. Die Weine werden auf Grund ihrer Authentizität und Eigenständigkeit weit über die Grenzen geschätzt. Hagenbrunn ist einer der bekanntesten Heurigenorte vor den Toren Wiens - zahlreiche Heurigenbetriebe laden zum gemütlichen Verweilen ein! Der Begriff „Heutiger“ umschreibt nicht nur den Iungwein vor der Vollendung des ersten „Lebensjahres“, sondern auch den Heurigen als Lokalität mit der Ausschank von selbsterzeugtem Wein und Obstwein, von Trauben- und Obstmost und Trauben- und Obstsaft. Bereits seit dem 17. Jahrhundert musste jeder Weinausschank durch einen grünen Buschen gekennzeichnet werden, um den Steuereintreibern die Arbeit zu erleichtern. Wo ein „Zeiger“ mit dem Buschen „aus-

g’steckt“ war, galt es, zu kassieren!

Fundstücke der Eisenbahn

Der Umgang mit der Zeit ist eng mit der Entwicklung der Eisenbahn verknüpft. Nach der Eisenbahn konnte man die Uhr richten und die Bauern der Umgebung wussten aufgrund des Zugverkehr; wie spät es war. Das Kunstobjekt „EISENBAHNARCHÄOLOGIE" des aus Stammersdorf stammenden Künstlers Stephan Fischer ist im Wesentlichen durch den Versuch gekennzeichnet, den abstrakten Begriff „Zeit" zu verbildlichen. Die zum Teil freigelegten Objekte - allesamt Fundstücke der alten Eisenbahn - bilden einen Bezug zur Vergangenheit und sind gleichzeitig sichtbarer Ausdruck von Vergänglichkeit. Diese „Ausgrabungsstätte“ zeigt uns wie rasch sich die technische Entwicklung vollzog: Puffer, Kupplungen und Räder, die sich schon lange nicht mehr drehen, öffnen ein Fenster in das Zeitalter der frühen Eisenbahn. Betätigen Sie sich als „Archäologe“ und suchen Sie nach den Spuren der alten Eisenbahn.

Die Bauernbahn

Die einstmals hier geführte Lokalbahn trug den Spitznamen „Bauernbahn“. Sie diente der bäuerlichen Bevölkerung neben der Personenbeförderung auch dem schnellen und bequemen Transport ihrer Erzeugnisse in die Hauptstadt Wien. Sobald die letzten städtisch gekleideten Herren den Waggon in Floridsdorf verließen, wurde sie zur richtigen „Bauernbahn". Die vormittäglichen Postzüge kündigten durch das helle Pfeifen bei der Straßenübersetzung den auf dem Felde arbeitenden Dorfbewohnern ihr Kommen an. Man nannte sie mit Vorliebe „Frühstücks- und Jausenzüge". Die Milchwaggons wurden dem letzten nach Wien fahrenden Zug angehängt. den Händen die Rüben von den Pferdefuhrwerken in die offenen Waggons. [sic!] Während und nach dem Ersten Weltkrieg belegten die „Hamsterer" aus der Großstadt die Züge. „Besonders tüchtige“ nutzten die Dunkelheit um sich „auf billige Art“ die Rücksäcke zu füllen und noch mit dem letzten Abendzug nach Hause zu fahren. Später fuhren die Weinviertler ihr Obst und Gemüse, aber auch Fleisch- und Wurstwaren mit dem ersten Zug zu den Wiener Märkten. Noch später wurden die „Pendler“ die treuesten Gäste in der Lokalbahn. Sie wussten über die Verhältnisse und die Arbeit jedes Pendlers Bescheid und betrachteten die Lokalbahn als „ihre Bahn“.

Ortsrunde

Vom Erlebnisstopp Hagenbrunn fahren Sie rechts entlang des Verbindungsweges bis zur Stammersdorferstraße und biegen nach rechts Richtung Zentrum Hagenbrunn ab. Nach kurzer Fahrt geht es links in die Schlossgasse, dann weiter links in die Schulgasse, Am Ende der Schulgasse mündet die Ortsrunde in die Hauptstraße ein. Überqueren Sie diese und radeln entlang der Weinberggasse zum Bauhof. Beim Bauhof überqueren sie die Königsbrunnerstraße und fahren den Verbindungsweg neben dem Sport und Tenniscenter wieder zurück zum Eurovelo 9. Wenn Sie bei der Hauptstraße links abbiegen, kommen Sie nach ca. 100 m zum Eingang des Kulturdenkmals „My Way“ und entlang des Kirchenweges bis zur Pfarrkirche St. Veit.

Bisamberg-Runde

Das ausgeschilderte Radwegnetz führt rund um den Bisamberg und verbindet die Weinbauorte Hagenbrunn, Bisamberg, Langenzersdorf, Strebersdorf, Stammersdorf und Grossdedlersdorf. Die „Bisambergrunde“ führt Sie vorbei an malerischen Dorfensembles, verträumten Kellergassen und kulturellen Kostbarkeiten. Für das leibliche Wohl sorgen Heurigenbetriebe entlang der Strecke.

Weinort Hagenbrunn

Hagenbrunn hat sich als Weinort einen wohlverdienten Namen gemacht. Die Weine werden auf Grund ihrer Authentizität und Eigenständigkeit weit über die Grenzen geschätzt. Die an den Osthängen des Bisambergs gekelterten Weine werden durch Flysch, Löss und Sandböden geprägt und durch die klimatischen Einflüsse der Donau begünstigt. Diese Faktoren ermöglichen fruchtig pfeffrige Grüne Veltliner, fein elegante Rieslinge oder gehaltvoll harmonische Rotweine zu erzeugen. Zahlreichen Heurigenbetriebe laden zum gemütlichen Verweilen ein und bieten neben Spitzenweinen und hausgemachten kulinarischen Köstlichkeiten auch eine gemütliche Atmosphäre.

Buschenschenken

- Ass Andreas - KönigsbrunnerstraBe 27

- Fam. Böhm - Schlossgasse 15

- Fam. Deutsch - Weinberggasse 40

- Ehrlich Wolfgang - Flandorf - Hauptstraße 3

- Fam. Fischer - Schlossgasse 28

- Gilg Ludwig - Schlossgasse 33

- Holledauer Josef - Hauptstraße 29

- Weinschenke Jöchlinger - Hauptstraße 9

- Matzka Karl - Hauptstraße 34

- Oberschil-Rieger - Hauptstraße 4

- Oberschil Stefan - Schlossgasse 17

- Ott Andreas - Schlossgasse 9

- Salomon Hermann - Hauptstraße 39

- Fam. Schmidt - Schlossgasse 39

- Wannemacher Josef - Hauptstraße 41

- Zeller Leopold - Hauptstraße 42

Sehenswürdigkeiten

Zu den Sehenswürdigkeiten zählt die ehemalige barocke Schlosskapelle St. Anna, die im Langhaus und Chor über kunstvollen Stuckaturen aus dem letzten Drittel des 17. Jahrhunderts verfügt. Sie gibt sie Hinweis auf das einstige Hagenbrunner Schloss, das 1603 errichtet und Anfang des 19. Jahrhunderts wieder abgetragen wurde. Urkundlich erstmals 1083 als „Hagininbrunnin“ erwähnt, dürfte der Name vom bestehenden Dorfbrunnen stammen. Hagenbrunn ist vor allem als Heurigenort ein Begriff. In naturbezogener Weise werden zu den fruchtigen Weißweinsorten - Hauptsorte Grüner Veltliner - auch beste Rotweine gekeltert. Eine besondere Attraktion ist das weltweit einzigartige Kulturdenkmal „My Way“. Die sieben Stationen des Lebens; die Geburt, die Kindheit, das Erwachen, die Liebe, die Familie, das Alter und der Tod werden durch Skulpturen von Bildhauern aus sieben Ländern dargestellt. „My Way“ führt vom Ort Hagenbrunn bis zur Pfarrkirche St. Veit.

Der Radweg "Dampfross-Drahesel“

Ausflüge per Bahn erfreuten sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts großer Beliebtheit. Die Bahnen florierten. So erhielt 1901 die "Dampftramway-Gesellschaft Kraus und Comp." die Konzession für eine neue Bahntrasse im Norden Wiens. 1903 wurde die 22 km lange Strecke von Stammersdorf nach Auersthal feierlich eröffnet. Unterwegs war damals eine 60 PS starke Lokomotive, die immerhin 25 km/h schnell fuhr. 1913 übernahmen die Niederösterreichischen Lokalbahnen, ab 1935 die Österreichischen Bundesbahnen die Betriebsführung. Zu jener Zeit verkehrten zehn Züge am Tag. In den letzten Jahren vor der Einstellung waren es an Werktagen gerade noch vier Zugpaare. Der Zugsverkehr wurde am 28. Mai 1988 eingestellt. Entlang der Strecke erzählen Stationen von der Geschichte der Bahn, Eisenbahnrelikte und Kunst-Objekte dienen als Wegweiser. Infos: Dampfross-Drahtesel

DAS WEINVIERTEL - DORT, WO DAS PFEFFERL WÄCHST

Das Weinviertel ist mit einer Rebfläche von 13.356 Hektar das größte Weinbaugebiet Österreichs. Der würzig-pfeffrige Grüne Veltliner als Weinviertel DAC ist DER gebietstypische Wein des Weinviertels. Leicht erkennbar ist er an seiner hell- bis grüngelben Farbe und seinem pfeffrig-würzigen‚ feinfruchtigen Geschmack. DAC steht für regionstypischen Geschmack und garantierte Herkunft. Der Weinviertel DAC hält, was er verspricht: Weingenießer sind vom trockenen, würzig-fruchtigen Geschmacksprofil des Weinviertel DAC begeistert, der Wein erfreut sich einer großen Nachfrage und ist Osterreichs größte und erfolgreichste Herkunftsmarke in der Weinwelt.

HAGENBRUNN

Hagenbrunn hat sich als Weinort einen wohlverdienten Namen gemacht. Die Weine werden auf Grund ihrer Authentizität und Eigenständigkeit weit über die Grenzen geschätzt. Hagenbrunn ist einer der bekanntesten Heurigenorte vor den Toren Wiens - zahlreiche Heurigenbetriebe laden zum gemütlichen Verweilen ein! Der Begriff „Heutiger“ umschreibt nicht nur den Iungwein vor der Vollendung des ersten „Lebensjahres“, sondern auch den Heurigen als Lokalität mit der Ausschank von selbsterzeugtem Wein und Obstwein, von Trauben- und Obstmost und Trauben- und Obstsaft. Bereits seit dem 17. Jahrhundert musste jeder Weinausschank durch einen grünen Buschen gekennzeichnet werden, um den Steuereintreibern die Arbeit zu erleichtern. Wo ein „Zeiger“ mit dem Buschen „aus-

g’steckt“ war, galt es, zu kassieren!

Nun führt der Weg flott hinunter in Richtung Stammersdorf. Was bedauerlich ist? Der Radweg führt am „Paradies" - der Stammersdorfer Kellergasse vorbei. Die Kellergasse beginnt an der Kreuzung Clessgasse - Hagenbrunner Straße. Im Zentrum, gleich neben dem Lokal "Hauptprostamt" informiert ein Schild:

Stammersdorfs "Freiwillige"

So wie in vielen anderen Ortschaften organisierte sich im Jahre 1877, also in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts, auch in Stammersdorf eine freiwillige Feuerwehr. lhr erster Hauptmann war Leopold Haslinger. Matthias Wagner stand am längsten (40 Jahre) der „Freiwilligen" vor. Der Personalstand umfasste im Jahre 1927 rund 40 Personen; ihr Rüsthaus, in dem der pferdegezogene Löschwagen‚ Schläuche und andere Löschutensilien untergebracht waren, stand am früheren Dorfanger unmittelbar hinter der Mariensäule, scheint im Franziszäischen Kataster 1822 auf, existiert jedoch ‘heute nicht mehr. Aber schon vor 1877 existierten Formen des Löschwesens in Stammersdorf, wird doch bereits 1817 ein „Lösch-Requisiten-Stadel" erwähnt. Die „Freiwillige" bestand bis 1945. Danach übernahm die städtische Feuerwache Strebersdorf auch in Stammersdorf die Löschfunktion. Die Feuerwache Strebersdorf wurde 1928 errichtet. Das markante, freistehende Gebäude wurde im Stil der Gemeindebauten jenerZeit teils mit Sichtziegeln errichtet, wobei der viergeschossige Schlauchturm an der Nordwestecke des Gebäudes eine Dominante bildet. Am 11. Januar 1929 konnte die Wache in Dienst gestellt werden und verzeichnete sogleich ihre erste Ausrückung. 1939 (im Zusammenhang mit der Eingemeindung von Stammersdorf?) hätte das Gebäude vergrößert werden sollen - der Kriegsausbruch verhinderte jedoch die Realisierung. Bei einem Bombenangriff am 19. Oktober1944 wurde das Wachegebäude beschädigt. Bis 1947 wieder in Stand gesetzt, erfolgten 1969 und 1990 Sanierungsmaßnahmen.

Hier ist auch der Dorfanger, auf dem eine Gruppe von Heiligenstatuen steht, die an Pest- und Türkenkriegsopfer erinnern soll. Aufschrifft: Maria / Durch deinen / Schlangen Tritt / Krieg Pest und / Noth verhütt / 1775.

Stammersdorfs "Freiwillige"

So wie in vielen anderen Ortschaften organisierte sich im Jahre 1877, also in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts, auch in Stammersdorf eine freiwillige Feuerwehr. lhr erster Hauptmann war Leopold Haslinger. Matthias Wagner stand am längsten (40 Jahre) der „Freiwilligen" vor. Der Personalstand umfasste im Jahre 1927 rund 40 Personen; ihr Rüsthaus, in dem der pferdegezogene Löschwagen‚ Schläuche und andere Löschutensilien untergebracht waren, stand am früheren Dorfanger unmittelbar hinter der Mariensäule, scheint im Franziszäischen Kataster 1822 auf, existiert jedoch ‘heute nicht mehr. Aber schon vor 1877 existierten Formen des Löschwesens in Stammersdorf, wird doch bereits 1817 ein „Lösch-Requisiten-Stadel" erwähnt. Die „Freiwillige" bestand bis 1945. Danach übernahm die städtische Feuerwache Strebersdorf auch in Stammersdorf die Löschfunktion. Die Feuerwache Strebersdorf wurde 1928 errichtet. Das markante, freistehende Gebäude wurde im Stil der Gemeindebauten jenerZeit teils mit Sichtziegeln errichtet, wobei der viergeschossige Schlauchturm an der Nordwestecke des Gebäudes eine Dominante bildet. Am 11. Januar 1929 konnte die Wache in Dienst gestellt werden und verzeichnete sogleich ihre erste Ausrückung. 1939 (im Zusammenhang mit der Eingemeindung von Stammersdorf?) hätte das Gebäude vergrößert werden sollen - der Kriegsausbruch verhinderte jedoch die Realisierung. Bei einem Bombenangriff am 19. Oktober1944 wurde das Wachegebäude beschädigt. Bis 1947 wieder in Stand gesetzt, erfolgten 1969 und 1990 Sanierungsmaßnahmen.

Hier ist auch der Dorfanger, auf dem eine Gruppe von Heiligenstatuen steht, die an Pest- und Türkenkriegsopfer erinnern soll. Aufschrifft: Maria / Durch deinen / Schlangen Tritt / Krieg Pest und / Noth verhütt / 1775.

Jetzt geht es gemütlich weiter durch urbanes Gebier, am Fuße des Bisamberges entlang, retour nach Langenzerdorf, wo die Runde ihre Vollendung findet!

Zum Abschluss noch was zum Lesen: Der Teufel auf dem Bisamberg.